紫禁城宮殿群

乾清宮簡介

乾清宮與坤寧宮分別為傳統意義上的帝、后寢宮。乾、坤分別為《周易》中的卦名,乾表天,坤表地。 《道德經》第三十九章:“天得一以清,地得一以寧。” 是謂“乾清坤寧”。 “乾清”為天有道,則星斗不亂、四時有序。

乾清宮始建於明朝永樂十八年(1420年)。乾清宮的建築規模居內廷之首。明朝,乾清宮是皇帝寢宮,自永樂帝至崇禎帝共十囚位皇帝曾在此居住。因宮殿高大,空間過敞,明朝皇帝在此居住時曾將該殿分隔為數室。

清朝順治元年正月重建至順治二年五月成,為后妃居所。自雍正帝移住養心殿後,乾清宮即改作皇帝召見廷臣、處理政務、批閱奏章、接見外藩屬國陪臣、歲時受賀、舉辦宴筵的場所。一些日常辦事機構,其中包括皇子讀書的上書房,也遷入乾清宮周圍的廡房。

明清二十四位皇帝均在太和殿舉行大典,例如皇帝登基、皇帝大婚、册立皇后、命將出征。皇帝在太和殿接受文武官員朝賀,稱 "朝會"。以每年萬壽節、元旦、冬至三大節舉行的[大朝儀]規模最為盛大,皇帝接受朝賀,並向王公大臣賜宴。 此外,每月朔望也會在太和殿舉行"常朝儀",皇帝在太和殿接受文武官員的叩禮。

明朝,乾清宮曾經用作皇帝守喪之處。乾清宮也是清朝皇帝停靈、暫作梓宮之處。世祖、聖祖、世宗、高宗、仁宗、宣宗、文宗、穆宗、德宗均停靈於乾清宮。停靈時間長短不一。按規定儀式祭奠後,再轉停到景山觀德殿等處,最後選定日期出殯,葬入清東陵或清西陵。

乾清宮內現為宮廷生活原狀陳列。

乾清宮建築

乾清宮連廊面闊九間,進深五間,建築面積1,400平方米。重簷廡殿頂,上覆黃琉璃瓦。乾清宮坐落在單層漢白玉台基上,自檯面至正脊高20餘米。乾清宮的尺度比太和殿小很多。乾清宮的簷角置有九個脊獸,簷下上層為單翹雙昂七踩鬥栱,下層為單翹單昂五踩鬥栱,飾有金龍和璽彩畫,安有三交六椀菱花隔扇門窗。

乾清宮內明間、東西次間相通,明間前簷減去金柱,樑架結構是減柱造形式,以便擴大室內的空間。殿內鋪墁金磚。後檐兩金柱之間設屏,屏前設有寶座,寶座上方懸掛“正大光明”匾。東西兩梢間是暖閣,後檐設有仙樓,東西盡間是穿堂,向北可通往交泰殿、坤寧宮。

乾清宮前有寬敞的丹墀(月台),丹墀左右各有一對銅龜、銅鶴,另外還有日晷、嘉量,丹墀前設鎏金香爐四座,正中出丹陛,接高台甬路連接乾清門。在丹陛下方,以及丹墀左右兩個前出踏跺下,各有一個涵洞式通道,三者連成一條直線,俗稱“老虎洞”。由於乾清宮院落被高台甬路從中央分隔成東西兩半,皇帝的內侍不得登上高台甬路,若想橫穿,只好在“老虎洞”中穿行。 “老虎洞”也是其他內侍在東六宮、西六宮之間往來的近路。

乾清宮丹墀外的東西兩側各有一座文石台,台上置社稷江山金殿。文石台下面有石基,平面呈正方形,每邊長為556厘米,高30厘米。四周環繞白石欄杆,南面出一步台階。白石欄杆的形制和乾清宮等處的石欄不同,其地柎仿須彌座中的下梟式樣,淺雕伏蓮,欄板上淺雕菱形、卷草圖案,望柱頭雕有獅子。

乾清宮丹墀中央有一對萬壽燈。丹陛下的一對社稷江山金殿外側,有一對天燈。清朝時,將萬壽燈、天燈插在石製的燈座內。現在未插放萬壽燈、天燈,遊客僅可見到燈座。乾隆五十一年二月,“寧壽宮皇極殿前照乾清宮殿前安豎天燈二座、萬壽燈二座。” 這樣皇極殿前也有了天燈、萬壽燈。

乾清宮東西兩廡

乾清宮東廡於2006年開始舉辦常設展覽“龍鳳呈祥——清帝大婚慶典展”,展覽由“鸞鳴鳳和”、“禮重儀隆”、“文華物盛”、“乾坤交泰”四部分組成。

乾清宮西廡於2006年開始舉辦常設展覽“天子萬年——清代萬壽慶典展”,由“壽與天齊”、“張筵奉觴”、“衢歌巷舞”、“珍奇薈萃”四部分組成。

自乾清門至坤寧門,有東廡、西廡將整個後三宮包圍。兩廡中開有多個門通往後三宮院落外。

-

乾清門內東側折而轉北到坤寧門東為東廡,有門五座,自南至北依次為日精門、龍光門、景和門、永祥門、基化門。

-

乾清門內西側折而轉北到坤寧門西為西廡,有門五座,自南至北依次為月華門、鳳彩門、隆福門、增瑞門、端則門。

-

其中,日精門、月華門位於乾清宮前東西兩側,寓有“乾坤日月明,四海皆昇平”之意。

東側:

-

內左門: 不常開啟。宦官等內廷服役人員進出,都要走內右門。

-

阿哥茶房是專供皇子們御用的茶房,供應皇帝用的茗飲、奶茶、及果品。

-

上書房: 清代皇子讀書的場所。位於紫禁城乾清門內東側南廡。清道光多稱“尚書房”,道光年間改為“上書房”。

-

祀孔處: 乾清宮東廡最南端的一間房,供奉著孔子和歷代先賢,先儒神位。乾隆皇帝極為敬重儒學。每年的元旦,三更起身,來到這裡向孔子等神位行 禮。黎明時,上書房的師傅們也要到這裡來行禮。皇子們入學時,先要到這裡祭祀至聖先師。

-

御藥房: 是中國明朝、清朝設立的管理宮廷藥品的專門機構。清朝,以御藥房管理宮廷藥物,和太醫院相互配合。清朝的御藥房負責採辦、儲存、配製藥物,分成東、西兩所。西藥房由院使、院判、御醫、吏目分班輪值;東藥房由御醫、醫士等輪值。御藥房的輪值醫官主要為皇帝熬藥。御藥房設有生藥庫,各地進貢的生藥基本均存放在生藥庫。御藥房通常還設有管理大臣(七品銜),委署主事,兼管司員、內管領、庫掌等員辦理具體之事。

-

日精門: 是乾清宮院落的東門,是乾清宮前庭出入的主要門戶之一,門外即東一長街,東南方即通往齋宮的仁祥門。

-

自嗚鐘處: 始於明代,清初沿襲。皇帝起居的洗浴和便溺既十分重要,但又不宜張揚,故以自鳴鐘處的雅名,方便行動。室內曾有康熙帝御題“敬天”匾額,兩側是乾隆帝御題對聯:“簾縈香篆齋心久,座殷鐘聲問夜遙。”此處清朝還曾貯藏康熙帝、雍正帝、乾隆帝所用的硯墨。

-

端凝殿: 御茶房南側東廡三間,門向西開在明間,門前有台階。門上懸掛“端凝殿”匾額,取端冤凝旒之義,用於貯冕弁。殿內曾有康熙帝御題“執事”匾額。該殿和西廡的懋勤殿對應。

-

御茶房: 此處是專供皇帝御用的茶房。太后、皇后、皇子們另有各自的茶房。御茶房供應皇帝用的茗飲、奶茶、果品及宮中各處供品,參與備辦節令宴席。房內曾有康熙帝御題“御茶房”匾額。

西側:

-

內右門: 宦官等內廷服役人員進出,都要走內右門。

-

敬事房: 隸屬內務府,負責管理太監和宮女的獎懲事務,最高的負責人稱為敬事房太監,無關所謂的“專司皇帝交媾之事者也”。皇帝與後妃的房事都歸敬事房太監管理、記錄。帝、后每行房一次,敬事房總管太監都得記下年月日時,以備日後懷孕時核對驗證。皇帝與妃嬪行房,程序則復雜一點。每日晚餐完畢,總管太監就奉上一個大銀盤,裡面盛了幾十塊綠牌子,如果皇帝要找哪個妃子過性生活,就把這個妃子的名牌翻轉過來,放回銀盤。總管記住這個牌子,出來後將牌子交給手下—專負責背妃子進寢宮並一直送到龍床上的太監。 那個太監便會通知這個被選中的妃子香湯沐浴,做一切必要的準備工作。

-

南書房: 設於康熙十六年十一月,後於光緒二十四年撤銷,是清代皇帝文學侍從、應召侍讀之處。初命侍講學士張英、內閣學士銜高士奇入值,此為選翰林文人入值南書房之始。翰林官員“擇詞臣才品兼優者”入值,稱之“南書房行走”。因接近皇帝,對於皇帝的決策有一定影響力。雍正以後設“軍機處”,立軍機大臣等專職,南書房雖仍為翰林入值之所,但已不參預政務。

-

內奏事房: 內奏事處的辦事人員全是太監。每天凌晨,各部院呈遞奏摺的辦事員聚集在東華門外等侯。子正時,東華門打開,辦事員會隨著宮內奏事官進入景運門,在外奏事處將奏摺交給外奏事官。丑正時,乾清門開啟,外奏事官將奏摺交到內奏事房負責太監,再將奏摺上呈皇帝。外奏事處在乾清門外東側值房。

-

尚乘轎: 皇帝在宮中範圍的活動,是由太監在此處抬轎往來。

-

月華門: 是乾清宮院落的西門,門外即西一長街,並與遵義門正對,進遵義門即到達清代皇帝的寢宮養心殿。

-

批本處: 是清代內閣兼管之機構, 職掌批寫本章。清製,閣擬票本進呈皇帝閱覽後,即發下至批本處,照欽定之滿文票簽,用紅筆批於本面,再交由內閣學士批寫漢字,送紅本處,發六科抄出。

-

懋勤殿: 這裡原本是康熙帝的書房,後來改作內廷翰林官值班處,同時用作存放文具,藏書史。每年的冬至開始,壁上張掛一幅 [九九消寒圖],上面是 [亭前垂柳珍重待春風] 九字,每字都是九筆,雙钩成福。翰林值班大臣每日填滿一筆,到八十一天後完成,便是春天的開始。懋勤殿也是清朝皇帝每年勾決秋審死刑人犯之處,此稱“懋勤殿勾到”,每年秋讞,刑科覆奏本上,皇帝御懋勤殿親閱招冊,內閣大學士、學士、刑部堂官在此面承諭旨。

乾清宮的故事

皇子的讀書處 - 上書房

清朝規定,皇子年滿六歲,便要入學拜師就讀。上書房總師傅為翰林院掌院學士,總師傅保薦若干翰林官面見皇帝,皇帝挑選其中博學謹慎者,欽點為教授某皇子的師傅,並派一二人協助工作,稱為上書房行走。

皇子們每日寅時從睡夢中起來,卯時就要到達上書房。上書房每日的學習明間以兩小時為度。

上書房課程分為三部份:(一) [四書]、[五經],(二) 滿、蒙文,(三) 弓箭、騎射。教習滿蒙者是從八旗翻譯出身的人;教習弓箭、騎射者由八旗參领、佐派中選派。這兩種教員的身份不受到尊崇,類同服役人員。然而對教習漢文儒家的師傅就需要特別尊敬。

《聽雨叢談·卷十一·上書房》:皇子衝齡入學讀書,與師傅共席向坐,師傅讀一句,皇子照讀一句,如此反复上口後,再讀百遍,又與前四日生書共讀百遍。凡在六日以前者,謂之熟書。約隔五日一複,周而復始,不有間斷,是非庶士之家所及也。每日功課,入學先學蒙古語二句,挽竹板弓數開,讀清文書二刻,自卯正末刻讀漢書,申初二刻散學。散學後晚食。每日如是,惟元旦、端陽、中秋、萬壽、自壽,共放五日,餘日雖除夕亦不輟也。

乾清宮的二十七張床

乾清宮的建築規模居內廷之首。明朝,乾清宮是皇帝寢宮,自永樂帝至崇禎帝共十四位皇帝曾在此居住。因宮殿高大,空間過敞,明朝皇帝在此居住時曾將該殿分隔為數室。

根據記載,明朝乾清宮有暖閣九間,分為上下兩層,共置坐臥之床二十七張,后妃們得以來此進御。因為室多床多,所以皇帝每晚就寢的處所少有人知,以防不測。

在嘉靖二十一年十月二十一日的乾清宮內發生了一場"壬寅宮變"。據說,當時嘉靖皇帝迷信道教,為求長生不老藥,在宮廷中建起齋醮,命方士煉丹。當時皇帝迷信,認為未有經歷性行為的宮女的經血可保長生不老,令禮部派員在京城、南京、山東、河南等地挑選了民間少年處女進宮,成為宮女。為保持宮女的潔淨,宮女們不得進食,而只能喫桑葉、飲露水,動輒予以毆打,有二百多位宮女被打死,被徵召的宮女都不堪其苦。

所以楊金英為首的十六名宮女趁嘉靖帝熟睡之時,用花繩試圖勒斃他。宮女們在慌亂之際將麻繩打成死結,結果只令嘉靖帝昏迷而未有斃命。此時方皇后趕到,將宮女們制服,涉案的曹端妃和王寧嬪也被逮捕。嘉靖帝沒被勒死,由於休克,經過搶救後昏迷很長時間才醒來。由於此事發生在壬寅年,所以稱之為“壬寅宮變”。

“壬寅宮變”發生後,明世宗移居西苑,不回到乾清宮居住,直至嘉靖四十五年病死前才回宮居住。

乾清宮的千叟宴

千叟宴是指邀請叟(耆老)參與御宴的大型尊老、敬老活動,亦有人評價是清廷籠絡人心之舉,實施於清朝康熙年間,乾隆嘉慶時期亦有舉行。

康熙五十二年三月二十五日,千叟宴首次在陽春舉行御宴,餐桌從西直門排到暢春園。康熙六十一年正月初二又於乾清宮舉行千叟宴,宴請蒙、滿、漢文武大臣以及致仕退黜人員,年齡六十五歲以上的老人六百八十人。其年初五,康熙又宴請了漢族文武大臣年齡六十五歲以上者三百四十人。乾清宮的兩次筵席上,康熙與赴席老人們飛觴飲宴,皇子、皇孫們侍立觀禮,並為老人們斟酒。為紀念這兩次盛會,康熙帝即席有賦《千叟宴》詩一首,並命大臣們也“賦詩記事”,始有千叟宴之名。

乾隆帝性喜誇飾,又舉辦過千叟宴,較康熙朝有過之。乾隆五十年,第一次舉行千叟宴,在乾清宮列席八百桌,預宴者三千九百餘人。乾隆六十一年,乾隆宣布退位為太上皇,內禪禮成,即嘉慶元年正月,為慶祝“授受大典”,於寧壽宮皇極殿第二次舉行千叟宴,“六十以上預宴者凡五千九百餘人,百歲老民至以十數計,皆賜酒聯句。”宴席上,太上皇乾隆、當朝皇帝嘉慶親自為九十歲以上的壽星斟酒,並賞給一百零六歲的熊國沛和一百歲的邱成龍六品頂戴,九十歲以上的老人賞七品頂戴。嘉慶《如皋縣志》亦載:“吳際昌,字韋亭,年八十一歲,遇純皇帝千叟宴,以八品官帶匍匐丹墀,蒙恩賜鳩杖、銀牌,千載曠典也” 。

秘密建儲

雍正元年八月十七日,清世宗雍正皇帝在乾清宮西暖閣宣佈了一項重大的決定,他在此召見總理事務王大臣、滿漢文武大臣、九卿等,宣布將實行一種新的定立皇位繼承人的方法。

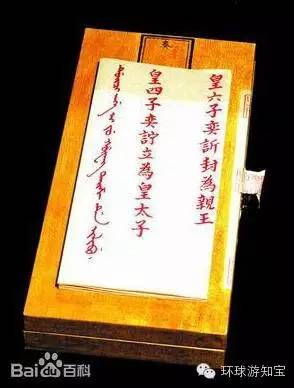

秘密建儲制,又稱密建儲貳、密匣立儲、儲位密建,為清朝的立儲模式,雍正帝所發明,是一種將皇帝遺詔封入密匣內,放到一個隱密的地方,一般是燕京乾清宮正殿正大光明匾額後。將來如果天子駕崩,由王侯宗室、顧命大臣等人揭匣,同時將另一個藏在內府缄金盒裡、供皇帝隨身攜帶的密詔對應,如完全一致,眾臣公便立敕書所定之儲君為帝。

雍正帝是第一個真正以秘密建儲的方式傳位的皇帝,用密匣立儲傳位於皇四子弘曆(即乾隆帝),乾隆卻直接內禪給皇十五子顒琰(即嘉慶帝),嘉慶帝也秘密建儲,傳位於皇二子旻寧(即道光帝),但旻寧即位雖然得到皇太后認同,也得到軍機大臣和向來支持立嫡長子的漢族大臣的認同(道光是嘉慶帝的嫡長子),但在秘密建儲的過程上是瑕疵甚多,不是真正的秘密建儲制。道光帝依秘密建儲制傳咸豐帝。但咸豐帝只有一子存活,同治帝則無子即過世,至此秘密建儲制也名存實亡了。

由清代秘密建儲制實僅產生三位皇帝。