明代人物畫 — 故事新說

中國人物畫以描繪人物形象和活動為主要內容,故事性鮮明,反映了人們豐富的生活和精心的思想情趣。人物畫歷史悠久,是比山水、花鳥更早成熟的中國三大畫科之一。人物話在唐代迎來了鼎盛時期,隨著主題技發的日益豐富,人物畫在明代有了新的發展和特色。

此展覽精選了八十餘套明代人物畫名家名作,大體按朝代的早、中、晚期分為三個單元,展示宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家的藝術成就與創作歷程。這些人物畫描繪了明代人怎樣的生活,又具備哪些時代特色。這些明代人物畫可以一窥古人的物質生活與精神世界。

明代中早期,院體畫派和浙江畫派,隨著新王朝的誕生逐步興起。

院體畫派主要以宮廷畫師為代表。浙江華派則是由民間職業畫家戴進、吳偉和他們的追隨者所組成。

兩派畫家皆熱衷於創作人物畫。前者風格工整富麗,後者執粗放野逸。兩派須在藝術風貌和創作思為上各不相類,但傳統淵源間為南宋院體畫派。戴進和吳偉兩位畫家,兩派皆通,宮廷語民間的繪畫創作得以交流互通。

從五代之西蜀、南唐開始,直到南北宋各個朝代,多相繼設立畫院,其勢力日見擴張。然而到了元代,因朝廷不重視文藝,因此畫院的制度遂告終止。到了明代,政治、經濟逐步穩定,統治者在文化事業上,尤在繪畫方面,朱元璋開始蒐集各地著名畫家進宮為皇帝服務,受到當時嚴格的思想控制下,畫院畫家,只好謹慎追求古人形式,並迎合皇帝喜好,以求自保。

明代為鼓勵畫家創作,採取優禮畫家政策,根據每位畫家的具體條件授予不同官職,但其宮廷繪畫的組織情況和前代不同,它沒有專門設立“翰林圖畫院”,則將畫家歸入御用監屬之下,由太監管轄無專門職稱,指受予錦衣衛的武官職,習慣上被稱為院畫家和“院體畫”。

院派特點,主要源自兩宋畫院(院體派),不同於元代冷寂、優淡的風格,受統治者的影響,有意識提倡南宋規整蒼勁的畫風,此畫派在洪武(1368年至1399年)期間,畫家畫風大部分保持元代遺風的人文水墨畫法,永樂(1403年至1425年)時期為畫風轉變的過渡期,代表人物為邊文進、呂紀,兩者的花鳥畫脫離南宋「院體畫」的束縛,最明顯的轉變為在花鳥形象後面,以樹石襯托,展現宇宙的廣博。山水畫則以繼承南宋劉、李、馬、夏傳統,筆法蒼老、簡練而規整,多用水墨,略施色彩,人物花鳥方面以細緻工整、色彩濃麗而沉著,格調展現清新雅致,其代表人物有林良、孫隆等人為主,此畫派到了嘉靖(1522年至1567年)年間蘇州文人畫「吳門畫派」興起,讓院體畫就走上衰微的道路。

明王諳江閣遠眺圖

明中葉,院外浙江一帶的民間畫家深受南宋院體馬遠和夏圭畫風影響,沿襲南宋院體的表現技法與風格,其代表性畫家有戴進、吳偉等。「浙派」兩位代表性畫家戴進和吳偉都曾被召進宮中,但先後離開畫院並成為民間畫派的領袖,不同於院派的細緻工整,浙派展現用筆剛勁而又近似文人水墨畫風格,因此在山水畫方面「浙派」掌握了畫壇的風向,其中戴進影響許多人,如蔣嵩、張璐、吳偉等人。其主要代表人物戴進,繪畫風格以挺健蒼勁取勝,筆墨靈活多變,在宋人畫法基礎上稍有放縱,但在奔波中不失法度,嚴謹中富有瀟灑雋逸的格調,吳偉受戴進影響深,並將各家特點融合變化,形成了一種粗細兼有,水墨酣暢,豪放挺健的獨特風格。最後由藍瑛作為浙派的殿軍,他與吳偉、戴進並稱浙派三家。

院體畫,簡稱院畫,是中國傳統繪畫的一種,狹義上是指中國古代皇室宮廷畫家的繪畫作品,廣義上則包括宮廷繪畫在內和受到宮廷繪畫影響的中國傳統繪畫的一個類別,以及傾向於中國古代宮廷繪畫的這種畫風。院體畫風格多以工整細膩、細節繁複而寫實逼真為主。

院體畫在宋朝最為鼎盛,宋朝前期各朝亦有一定數量的宮廷畫師。宮廷繪畫對中國美術發展有重要影響。兩宋畫院可稱為歷史上畫院隆盛的時代,而畫院的制度以此最為完備。出自院畫作家的作品反映了最高統治者的審美標準,謂之院體畫。

唐朝時不少畫家是為宮廷的需要而創作的,描繪宮廷生活成為流行一時的繪畫題材,如《明皇幸蜀圖》《簪花仕女圖》《虢國夫人遊春圖》等,都是傑出的作品。張萱、周昉是具有代表性的畫家,他們的仕女畫多反映宮廷題材,張萱曾供職於「畫直」一職

宋朝時期院體畫逐漸走向成熟。宋朝在建國之初建立了翰林圖畫院,然後集中了社會上的名西蜀南唐兩地的畫院畫家。翰林圖畫院歸內侍省管理,專門為宮廷及皇室貴族服務。畫院通過考試錄用或升遷人才,考試標準是:「以不仿前人,而物之情態形色俱若自然,筆韻高簡為工」,既要求狀物繪形的嚴格和寫實技巧又強調立意構思,多摘取詩句為題目。宋徽宗趙佶對皇家專門的畫院即宣和畫院的支持,使得院體畫在北宋後期達到前所未有的高峰。畫院內人才濟濟,多是北宋影響深遠的畫家,如馬賁、王希孟、張擇端、李唐、朱銳、蘇漢臣、劉益、富燮等。南宋初期則人用宣和畫院舊人並補充當地畫手重建畫院,名家亦齊聚宮廷,有馬遠、夏圭、李嵩、梁楷、李迪等繪畫巨匠,又一次掀起宮廷繪畫高潮。。

元朝時期,由於統治者的意識落後而對文化的漠視,以及對漢人和中原文化的高壓政策,朝廷亦不設立專門繪畫機構,所以院體畫的發展基本停滯。

明清時期,朝廷逐漸恢復宮廷繪畫機構,院體畫又有了一定的發展。明代沒有專門的畫院,但有宮廷畫家,多取法宋朝院畫,這一時期主要以戴進、吳偉最為突出,另有邊景昭、孫隆、呂紀等。

清朝設有宮廷畫院處如意館,宮廷繪畫受到文人畫的很多影響,但缺乏創意。郎世寧等西方傳教士畫家供職於皇室,對中國畫在透視與寫實方面進行了嘗試性地探索。

明光宗朱常洛坐像

宋英宗趙曙半身像

浙江畫派,簡稱浙派,乃明代以江浙地區為中心的職業畫派。在山水畫方面,承繼了南宋院畫馬遠、夏圭的構圖與畫風,並融會北宋郭熙、李唐的大山水意識,以戴進、吳偉、藍瑛為浙派三大名家。在花鳥畫方面,以呂紀為代表,多以富吉祥寓意之禽鳥為題材,用放逸水墨描寫樹石坡渚襯托精筆刻畫的動物形姿。在職業畫與文人畫的抗衡交流中,浙派繪畫與時代進行深度的對話,影響着後繼與之並稱的「吳派」等繪畫流派。浙派繪畫浙派繪畫注重題材的生活意義,深入民間,帶動一股新的審美情趣,頗具市場價值及商業利益,受收藏家喜愛,亦深深影響着東北亞其他地區的繪畫藝術。

浙派起於江浙一帶,乃南宋定都之地,因此在構圖與畫風皆承襲南宋院畫畫家馬遠和夏珪的風格。構圖正好如「馬一角」與「夏半邊」一般,採邊角構圖,將重點的山、樹或是屋舍,放置在畫面的邊角,而非中央。在筆法上也與承繼馬夏風格,以犀利的斧劈皴描繪山石的堅硬;人物方面,則用落筆較粗,收筆轉細的「釘頭」線條,仔細畫出人物衣服因重量造成的垂墜;用筆墨勾勒遠山輪廓在用水墨暈染,讓背景的山水帶有江南霧氣氤氳之感,並以留白和墨色深淺的差異,表現寬廣的空間感。除效仿馬夏傳統之外,浙派也融合北宋的李唐與郭熙對於雄偉山形的追求,在部分的畫作上也可看到近似北宋華北「大山水」的呈現。

郭熙《早春圖》

李唐《萬壑松風》

馬遠《山徑春行圖》

夏珪《風雨行舟圖》

明代浙派山水畫承襲南宋馬、夏之遺風,以戴進為創始人,其技藝超群,追隨者眾,遂成一派。董其昌於《容台別集·畫旨》中提到:「國朝名士,僅戴進為武林(杭州)人,方有浙派之目。」浙派山水取法於南宋李唐、馬遠、夏圭,多作斧劈皴,行筆頓跌,有「鋪敘遠近」、「疏豁虛明」的特色。到明孝宗時,他本人特別喜愛馬、夏山水,將自己最喜愛之畫家王諤贊為「今之馬遠」,對戴進一派大加提倡,使浙派山水蔚為風潮。

花鳥

明代花鳥畫風格多樣,工筆、寫意各有才人出,佳作迭現。其中,浙江畫家呂紀便是當時的代表人物之一。

呂紀多以鳳凰、孔雀、鶴、鴛鴦等寓意吉祥之禽鳥為題材,將其置於樹石坡岸的背景中,以山石的靜默素樸襯托禽鳥的生動豔麗,用放逸的水墨寫樹石坡渚,用精細的筆觸刻畫動物的形體姿態。工粗兼擅,形神皆備,形成了自己的風格,也創立了明代院體花鳥畫的標準體格,後繼無數。此外,梅、竹、菊畫等亦盛行於明代浙江畫壇。

人物

雖然明代人物畫不及山水、花鳥畫來的盛行,浙江亦是出了畫史留名的名家如陳洪綬。另外,戴進、謝環等山水畫家也兼工人物畫。在繪畫技法上,明代人物畫承繼前代傳統,如李公麟的白描、院畫的工筆、梁楷的水墨等。題材以歷史人物畫為主,也有反映現實生活與風俗的作品。

飲中八仙圖

此圖卷是一幅人物故事畫,圖中共畫有八位唐朝極著名的文人,他們是賀知章、李適之、李璣、崔宗之、蘇晉、李白、張旭、焦遂。他們都是一些極為顯赫的文學家、詩人、書法家。他們個性豪放,落拓不羈,喜好飲酒,酒後放歌直抒胸中逸氣,為此唐代大詩人杜甫寫了一首《飲中八仙歌》(見《唐書·李白傳》),對八人分別作讚頌。

自唐杜甫這首詩間世以來,歷代有不少畫家遴選此為題畫過《飲中八仙圖》,這一幅是尤求較為出眾的白描畫卷;展開長長巨卷,自右向左展現,他們分別是賀知章、李琺、李適之,崔宗之、蘇晉、李白,張旭、焦遂,他們有的騎在馬上,有的盤坐在地毯上,有的酒後靜坐,似欲即興寫詩,有的與僧者談禪,愈醉談鋒越健,有的喝得酩酊大醉,神誌不清,有的酒後如張旭,舉毫揮灑自如,筆法奔放不羈,姿肆而不逾法度,千狀萬態,一氣呵成,有的邊飲邊交談,十分豪爽。每個人都有僕從侍候,有的由老僕人攙扶著,有的侍童牽著馬,有的侍童背著酒壇跟隨,有的侍童在煽風溫酒,有的侍童正扶著醉泥的主人起身等。款署:「隆慶辛未孟春望前三日尤求制。」

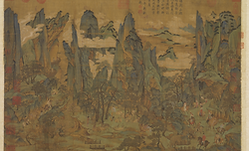

仇英職貢圖

此作出自「吳門四家」之一的仇英之手。仇英(約1505—1552年),字實父,號十洲,江蘇太倉人,寓居蘇州。初為漆工,後改學繪畫。移居蘇州後得識文徵明,並拜周臣為師,主宗南宋“院體”,形成以嚴謹勁利為主調的藝術風格。

《職貢圖》為記錄邊疆部落或外國使臣向中原皇帝進貢情況的圖畫。此卷描繪了唐代至明代漢兒、渤海、女王、吐蕃等共十一個隊伍沿途朝貢的場景。這類職貢圖自古已有,而職貢圖通常是寫實,用以紀錄來朝貢的人的形象和場景,具有紀念意義。

黃宸曲水流觴圖

圖前段繪王羲之於亭中觀鵝,二童子侍立左右,一童子在屏風後溫酒,其後為茂林修竹中四十一名文士列坐於彎曲的溪水兩岸,飲酒賦詩,暢敘幽情。此圖完整地再現了東晉永和九年王羲之等人蘭亭修禊、曲水流觴時的情形,是依據傳為北宋李公麟的圖本繪製,在取景佈局及山石林木的具體畫法等上有一定的變化。

羅文瑞摹趙孟頫畫五賢像

明代中晚期,風俗畫與其變風格繪畫湧現,將人物畫發展再度推向高峰。哲學領域"百姓日用即度" 等思想的提出,肯定了通俗文化的價值。

有畫家著眼於世俗生活,創造了大量展現平民生活的風俗畫作品。亦有士紳階層”慕奇好異",的畫家大膽革新,發展出高古而具有其變特徵的人物畫新風。

隨著傳教士來華及西洋畫作的傳入,有畫家亦為畫史留下了眾多融入西洋繪畫技法的名仕畫像傑作。

李士達羅漢卷

李士達明代畫家。號仰槐。吳(今江蘇蘇州)人。萬曆三年進士。善畫並長於人物,亦能寫山水,在畫壇小有名氣。生性不媚權貴。

羅漢渡海為經典的佛教畫題。此圖繪浪濤洶湧的海面上,羅漢三五成群,騎乘降龍、伏虎、麒麟等神獸渡海。畫卷末端,已有兩位羅漢到達彼岸,使者舉華蓋、銘旌相迎。

此圖以白描法繪就,筆墨活潑迅疾。畫中人物與神獸的影像皆詼諧怪誕,頗具世俗氣息,是晚明宗教世俗化的體現。而誇張變形的繪畫手法,則可見畫家對五代貫休等人畫意的吸收。

南陳北崔

晚明人物畫大家以時稱「南陳北崔」的陳洪瑤和崔子忠為代表。

「南陳」指的是明末畫家陳洪瑤。

「北崔」指的是明末畫家崔子忠,兩人皆擅長人物畫。 「南陳北崔」又以陳洪瑤最負盛名。

南陳北崔在動盪的時代背景下,兩位學養深厚的畫家皆個性傲兀,不共時流,於人物畫領域掃滌積弊,推陳出新。陳崔二人的畫作力追奇險高古,氣格超邁脱俗,又具儒家文人氣息。兩位畫家著眼於古今社會的世態風情,體驗出深切的人文關懷,對中國人物畫發展影響甚鉅,作品甚至遠傳於海外。

陳洪瑤

陳洪瑤,號老蓮,在捲軸畫創作與版畫創作方面卓有建樹,重要版畫作品有《九歌圖》、《水滸葉子》(葉子是行酒令用的酒牌)、《張深之正北《西廂記》插圖》《歸去來圖》等。

他所繪人物面容奇古,身形偉岸,衣紋排疊遒勁,設色以艷襯雅,水石並用,富有裝飾意趣,出神入化,尤善“易圓以方,易整以散”的裝飾手法,具有豐富的想像力和超乎時輩的裝飾意匠。

陳洪瑤也擅長工筆與寫意花鳥,作品有《雜畫冊》《蓮石圖》等。

崔子忠

崔子忠,崇禎年間為順天府學諸生,精通五經,能詩,並以文學知名於世,文翰之暇留心丹青。擅畫人物、仕女,兼工肖像,多取材自佛畫及傳說故事。畫法高古,得自唐宋,是一位相對獨立的畫家,而沒有具體的師承。筆墨、設色頗具古意,構圖、造型追求奇趣,超凡絕俗,風格獨具,與同時代的晚明變形主義大師陳洪瑤齊名,有「南陳北崔」之稱。

崔子忠所畫人物,描繪精細,氣息古樸,尤善白描人物,其畫作被稱為“儒者筆墨”,頗有新意,代表作有《伏生授經圖》《雲中玉女圖》等。

在人物畫創作中,他們糅合晉唐五代傳統與民間藝術傳統,獨樹一幟,開闢出一條“寧拙勿巧,寧醜勿媚”的藝術道路,反映了明末清初書畫藝術共同追求的一股時代風尚。 他們的作品多道釋人物,造型誇張變形,饒有裝飾意趣,筆法遒勁,設色古雅,稱得上是人物畫史上的變形主義。